■青塚古墳史跡公園

愛知県犬山市大字楽田字青塚には,大縣神社の神社地としての大きなお墓が守られ,残されてきました。国史跡の青塚古墳です。123メートルの巨大な前方後円墳であり,今日までとても美しい姿を留めてきました。大縣神社は,青塚古墳から東へ約2kmの本宮山の山麓に鎮座し,今も多くの人々が参拝に詣でています。

青塚古墳は昭和58年(1983)に国史跡として指定されました。犬山市が平成8年(1996)から史跡整備を行い,平成12年(2000)史跡公園としてオープンし,今では市内に残る貴重な歴史体験ゾーンとして,市民の憩いの場にもなっています。

■青塚古墳の歴史

愛知県犬山市南部の楽田字青塚には「青塚古墳」があります。その場所は犬山扇状地に発達した下位段丘の端部で,水田面からは高さ2mほどの高さがあります。段丘下の西側からは,まさに台地上に立地する大型の前方後円墳の美しい姿が見られます。

青塚古墳は古くから尾張二宮「大縣神社」の神社地として受け継がれ,古墳の名称は「青塚」「茶臼山」「王塚」などさまざまな呼称が伝わっています。

ところで青塚古墳は1584年(天正12年)の小牧長久手の戦いの機に「青塚砦」として使用されました。そのときに墳丘の一部が大きく変わってしまったことが調査によってわかりました。特に後円部の上段は砦としての機能を優先させたため,本来の墳丘斜面を削って崖状の形状にしていました。現在は史跡整備に伴い,本来の形に復元してあります。

■青塚古墳群

周辺にはかつて多数の小さな古墳があり,青塚古墳群を形成していたことがわかってます。現在は,わずかに数基だけが残っているだけです。標高31mの下位段丘南西端に造られてた墳長123mの前方後円墳。さらにその上部が前方部で二段,後円部では三段の盛土構造になっている事がわかりました。墳丘のまわりには窪地状の周濠があり,東側には土橋状の陸橋部が存在します。

■ 葺石

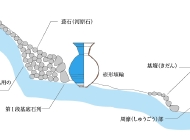

今は土・草の山ですが,ほんとうの姿は実は「石ころ」の山です。もともと墳丘には葺石がふかれていました。墳丘の表面にはほぼ全面です。葺石は,拳の大きさの河原石が使用されており,各段の最下面には特に大きな人の頭の大きさくらいの石(石を葺き上げるための基礎となる石で基石・基底石などと呼ばれている)が置かれています。基底石は,長軸を墳丘側に,短軸を正面に配置されていました。

どうやら墳丘を盛土していくときには,比較的幅広い段を築き,そしてその段から次の段までが急斜面であるような盛土の仕方を復元することができます。その後に、あらためて基底石を石垣状に組上げ,基底石と盛土の間には大量の河原石で充填してます。結果として各段の平坦面がほとんどなく,まさに石のお山が完成します。他にはあまり類例の見ない積み方で,青塚古墳の一つの特徴と考えられます。

史跡整備に伴う発掘調査により,本来の墳丘の形や葺石・壷形埴輪などの様子が明らかになりました。墳丘は全て盛土によるもので,大量の河原石が葺石に使われています。周囲には集落遺跡などは確認されていませんが,盛土の中からは3・4世紀の土器なども見つかってます。

青塚古墳

青塚古墳